引言:比特币区块链的奇妙世界

比特币,作为全球首个去中心化的数字货币,自2009年问世以来,就引发了极大的关注与讨论。它依赖于区块链技术,保证交易的安全性与透明性。很多人可能会问,比特币区块链到底安全不安全?有没有被攻破的历史?本文将深入探讨比特币区块链的安全性,以及是否曾经遭受攻击。

比特币区块链的基本原理

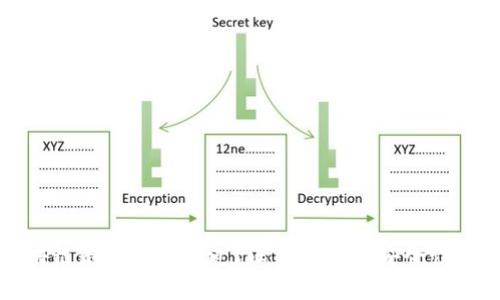

在理解比特币的安全性之前,首先需了解其基本原理。比特币区块链由一系列的区块组成,每个区块记录了大量的交易信息。每一个区块都通过加密哈希与前一个区块连接,构成一条长长的链。这种结构让任何试图篡改已存在区块的行为都变得异常困难,因为修改一个区块将影响到后续所有区块的哈希值。

此外,比特币的去中心化特性意味着没有单一实体能够掌控整个网络。全球有数千个节点共同维护这一网络。交易要被确认,必须经过网络中多个节点的验证。这种机制大大增加了比特币的安全性。

比特币网络的攻击历史

尽管比特币区块链在技术层面设计得非常安全,但历史上仍然存在一些针对比特币网络的攻击事件。仔细了解这些事件,有助于我们更好地理解比特币的安全性。

双重支付攻击

双重支付攻击是指同一笔比特币被重复使用以进行多项交易的行为。为了防范这种情况,比特币网络采用了确认机制。交易在被多个节点验证并记录到区块中之前,无法认为它是有效的。然而,如果攻击者能够在短时间内控制大部分计算能力,就有可能实施这种攻击。

实际上,历史上发生过几起小规模的双重支付攻击。例如,某些交易所曾经由于交易确认不足而遭受到此类攻击,但这些事件通常都能及时处理,未对整体网络造成严重损害。

51%攻击

51%攻击是另一种可能的威胁。这种攻击发生在某个矿工或矿池拥有超过50%的算力,从而控制整个网络的确认过程。虽然这种情况相对少见,但也不是没有可能。

在比特币的历史中,虽然还没有发生过成功的51%攻击,但在其他一些小型的加密货币中确实曾出现过。例如,少数小型的代币曾遭遇51%攻击,导致资金损失和网络信任度的下降。

比特币的安全机制

为了抵御潜在的攻击,比特币网络采取了一系列安全措施。这些措施有助于增强网络的防护能力。

矿工的竞争机制

比特币网络中的矿工通过解决复杂的数学问题来获得新区块的奖励。这种竞争机制确保了矿工需要持续投入计算能力和资源来维持网络的安全。这使得攻击者必须投入极大的成本,才能试图实现99%的算力控制,从而降低攻击的可行性。

定期升级与维护

比特币社区定期进行协议升级和维护,以应对新出现的安全威胁。这些升级通常会通过社区讨论决定,并由开发者群体实施。这种自我修复机制保障了比特币网络始终处在一个较安全的状态。

实际案例:比特币的安全性与攻击事件

为了更好地理解比特币的安全性,我们来看几个实际案例。

交易所攻击事件

虽然比特币区块链本身并未被攻破,但与其相关的交易所却时常遭遇黑客攻击。例如,知名的Mt. Gox交易所在2014年便遭遇了一起重大的黑客攻击,导致85万比特币被盗。虽然这起事件引起了广泛的关注,但责任并不在比特币区块链本身,而是在于交易所的安全防护措施不足。

这类事件提醒我们,尽管比特币区块链可能非常安全,但使用第三方服务时,始终需要谨慎。

社区与透明性

比特币的成功还依赖于其社区的透明性。网络中的任何异常行为都能迅速被社区发现并记录。这样,社区成员可以及时获得信息,并采取必要的安全防护措施。这种透明度是比特币网络安全的重要支柱,有效减轻了潜在的风险。

结论:比特币区块链的未来安全性

比特币区块链至今未曾被成功攻破,这证明了其设计的先进性与运行的稳定性。然而,网络安全的挑战始终存在。随着技术的发展,新型的攻击手段也将不断出现。因此,比特币社区必须持续关注安全问题,通过技术升级和教育用户来增强安全防护。

综上所述,我们可以得出结论:比特币区块链没有被攻破过,但仍需保持警惕。只有以技术为基础,提升网络的安全性,比特币才能在未来的金融生态中继续发挥其独特的作用。